Abriendo puertas a nuevas intervenciones desde la psicología comunitaria: Aportes desde una experien

- Nadua Dip Carluccio

- 19 may 2016

- 9 Min. de lectura

Intentando profundizar la mirada sobre los procesos institucionales y nuestras intervenciones como psicólogas comunitarias en dichos procesos en el Centro de Salud donde nos desempeñamos, opté por analizar el trabajo en equipo como eje transversal. De allí surgieron cuestionamientos que hasta este momento siguen y seguirán vigentes, cuando hablamos de trabajo en equipo podemos retomar los conceptos aportados por múltiples autores que se especializaron en el tema, pero qué de esto se pone en juego realmente al momento de trabajar con otros. El análisis realizado tuvo como eje cuestionar los ideales planteados teóricamente y analizar lo que en la práctica estaba sucediendo realmente, cómo nos organizamos para trabajar entre quienes formamos el servicio de salud, cómo respondemos a los atravesamientos constantes del sistema, qué modalidades de trabajo se ponen en juego, cuántas personas forman un equipo, entre otros muchos cuestionamientos.

Uno de los mayores aportes a mis interrogantes es lo mencionado por Motta (2001), quien afirma que “la práctica de un equipo es un redescubrimiento cotidiano de las posibilidades del trabajo; reelabora sucesivamente las tareas y las interacciones personales” (p. 65). Es así que en este camino de encuentros y desencuentros constantes con miembros del servicio de salud, van teniendo lugar diferentes modalidades de trabajo en conjunto, -en mi experiencia- generalmente entre dos personas, que nos encontramos ante una tarea y hacemos de la misma un desafío conjunto con nuestro sello personal, con lo que vamos construyendo desde el conocernos trabajando, dando lugar a negociar, ceder, disentir, etc. Pero esto no sucede simplemente por la intención de querer que así sea, sino más bien tienen lugar una serie de atravesamientos institucionales, burocráticos, personales, entre otros, que convierte al encuentro en el desafío principal.

En análisis previos, otro aspecto por el que me cuestioné es sobre el lugar que ocupan niños y niñas en nuestros discursos como servicio de salud, para poder pensar en alternativas de trabajo en conjunto tendientes a dar respuestas y garantizar sus derechos. Lo que pensamos, nuestros juicios y prejuicios condicionan directamente nuestras prácticas.

A continuación compartiré algunas líneas de análisis pensadas a partir de una experiencia de trabajo en equipo donde los protagonistas principales fueron niñas y niños.

Sobre una experiencia de tratamiento supervisado: desafíos diarios

Es importante aclarar de qué se habla cuando se hace referencia a un tratamiento directamente observado o supervisado de Tuberculosis, se trata la toma los medicamentos por parte del paciente bajo la observación de otra persona que lo supervisa, ya sea en el Centro de Salud al que concurre en forma diaria para ingerir las drogas frente al personal sanitario, en su domicilio o su trabajo. Esta estrategia de tratamiento llamada TAES (tratamiento estrictamente supervisado) o TDO (tratamiento directamente observado), es el esquema promovido por la OPS/OMS desde 1995, ya que se considera que mejora la adherencia al tratamiento y baja el riesgo de aparición de multiresistencia debida a la toma irregular de los medicamentos y el abandono.

El inicio del contacto con “el caso” que compartiré, tiene lugar a partir de una reunión del equipo de salud donde el servicio de enfermería plantea no dar abasto para hacer efectivo la toma de 160 dosis a 3 familias diferentes, entre las cuales existe parentesco y residen a escasos metros una de otra. Por lo que el resto del personal del Centro de Salud nos ofrecemos a acompañar este proceso, proponiendo que estas intenciones se formalicen en un cronograma por día y horario. La idea constaba en que dos personas del centro, una de enfermería y otra de ‘x’ servicio fueran hasta los domicilios de quienes debían hacer el tratamiento, entregar las dosis y supervisar diariamente que las familias las tomaran. Nuestro equipo de trabajo estuvo conformado por Raquel (enfermera) y yo (psicóloga comunitaria), se nos asignó el día jueves como día de visita.

En la primera visita tuvieron lugar una serie de situaciones sumamente complejas que excedieron por completo la mera toma de medicación. Entre los datos importantes a ser mencionados para contextualizar el caso, nos encontramos con una mujer con cinco hijxs, con edades de tres a quince años, ella atravesando un proceso de enfermedad en estado terminal, conviviendo con la abuela de lxs niñxs, su hermana y sobrinos. En ese encuentro vivenciamos escenas de violencia y maltrato, que nos desbordaron por completo. En aquella ocasión opté por acercarme a lxs niñxs, interactuar con ellxs y de algún modo modificar el campo. Como una forma de protegerlxs quizás, pero sobre todo de protegerme a mí de aquella situación que me interpelaba profesional y personalmente. Mi compañera eligió entablar un diálogo con las adultas presentes para comprender un poco qué sucedía.

Formamos parte de un primer nivel de atención, profesamos constantemente la estrategia de APS que nos invita a llevar al servicio de salud a los lugares donde reside la población, a sus hogares, a sus trabajos. Pero ¿Qué implica realmente entrar a la casa de una familia? ¿Cómo y para qué entrar cuando no nos están esperando o no somos “bienvenidos”? ¿Qué hacer con la complejidad de situaciones que nos interpelan al cruzar la puerta?

Entrar a una casa es también salir de la “seguridad” que nos ofrecen las paredes del Centro de Salud, donde todo está pensado en circuitos, consultorios, horarios y especialidades. Entramos a una casa como profesionales de la salud pero también entramos con nuestras historias y nuestras formas particulares de entender el mundo. Entramos a sus casas con nuestras casas, qué desafío desarmar nuestros modos, para comprender las dinámicas que pueden tener lugar en cada caso.

Aquella primera intervención nos posibilitó entrar en contacto con la familia. Esta experiencia fue llevada a co-visión donde junto a mis compañeras y co-visoras pensamos en qué se hizo, qué se podría haber hecho y qué se puede hacer. Desarmar la situación, tratar de conectar lo que pensamos, sentimos y hacemos, me resultó una experiencia de sumo aprendizaje. Ver lo que una no ve cuando está atravesada por cosas que nos movilizan a nivel personal y profesional, registrar a esos otros y otras que forman parte de la escena. Este encuentro posibilitó armar estrategias para seguir, cuando al salir de ese domicilio las posibilidades de intervención para mí eran muy escasas.

¿Por qué se acerca una persona a nosotrxs? Porque nosotrxs nos acercamos antes, fue un aporte de la co-visión. Convertirnos, junto a mi compañera, en interlocutoras válidas para esxs niñxs y esa(s) familia(s) en general, fue el camino elegido. Producir movimientos que modifiquen la situación de tensión, acercarnos desde lo humano, entender que estas personas que están a cargo de estxs niñxs se encuentran atravesadas por múltiples situaciones que pueden resultarles desbordantes. Denunciar a veces suele ser la primera opción, sin embargo ¿cómo hacerlo cuando se trata de una situación tan compleja? ¿Qué riesgos traería esto? ¿Qué es lo mejor para esxs niñxs? Son cuestionamientos que nos seguimos haciendo.

De los aporte de la co-visión surgieron posibles estrategias como reconstruir las redes familiares, realizar genograma de la familia, llevar el caso a un ateneo al centro de salud, evitar las acciones desarticuladas, trabajar sobre el vínculo con la familia. Estas opciones fueron pensadas en conjunto con mi compañera y con el servicio de enfermería, a su vez se preguntó al resto del equipo cómo estaban siendo los encuentros con la familia, qué estaba funcionando y qué no, qué estrategias estaban poniendo en juego nuestras compañeras.

Junto a Raquel indagamos al resto del personal del servicio para tener más información sobre el caso, en este camino fue evidente darnos cuenta que las motivaciones que nos llevan a ese domicilio cada día (programado) son diferentes en cada una del servicio, que el desinterés también está presente, que existe mucha desinformación y prejucios en base al VIH y la TBC, que somos múltiples actores interviniendo desarticuladamente con un mismo grupo (extenso) familiar. Ante esta situación decidimos socializar la información siempre que regresábamos al Centro de Salud, como un modo de compartir lo que veníamos haciendo. Estrategia que tuvo efectos en varias de nuestras compañeras del servicio, que empezaron a compartir lo que sucedía en cada encuentro, con cada persona que se encontraba en la casa, las estrategias utilizadas con lxs niñxs para la toma de la medicación, la evolución de las infecciones de la madre, entre otras cosas.

Las siguientes visitas, los días jueves junto a Raquel fueron distintas. El hecho de sentirme acompañada por los aportes de mis compañeras de Residencia, co-visoras y compañera del Centro de Salud, colaboró en cambiar la perspectiva y ponerlo en positivo, entender que hay mucho por hacer junto a esta(s) familia(s). Sensación tan diferente a la sentida el primer día, cuando al salir de esa casa pensábamos que las opciones de intervención era casi nulas.

Pudimos intercambiar conocimientos que nos permitió mayor comprensión de la situación, Raquel me aportó enormemente sobre lo específico de las infecciones, sobre todo de TBC, los medios de transmisión, etc. Me dirigí hasta los programas específicos a buscar información y material gráfico para estudiar sobre el tema, de ese modo me permitía también interiorizarme en las temáticas y evitar las vías de transmisión. Desde el campo psi, pensamos en los diversos significados que las infecciones pueden tener en el entorno familiar, el impacto para lxs niñxs, la dinámica familiar, los referentes, etc.

Priorizamos el equipo, el trabajo que juntas estábamos haciendo con esta(s) familia(s) cuestionándonos y cuestionándome sobre qué hacíamos ahí. El cuestionarme sobre mi rol y nuestro trabajo en conjunto, permitió también una mirada realista sobre la situación y las posibilidades existentes de intervención, saber hasta dónde podemos, conocer y aceptar las limitaciones. Más allá de todos los beneficios de la adherencia al tratamiento, el objetivo planteado fue aliviar, en la medida de lo posible, el malestar de esa familia, principalmente de lxs niñxs. Objetivo que fue compartido con mi compañera. Es importante aclarar que Raquel es personal de guardia en el Centro de Salud, por lo que depende de programaciones mensuales su presencia los jueves.

Con respecto al último aspecto mencionado, el tratarse de un personal de guardia, existen múltiples dificultades al momento de planificar a largo plazo un trabajo en conjunto, ya que las ganas, el compromiso, la sensibilidad ante un situación de vulnerabilidad, suelen pasar a un segundo plano cuando lo que se valora desde estamentos superiores es la productividad, la asistencia y darle prioridad al personal de planta para cubrir horas guardias a pensar de que los mismos no se encuentren interesados en realizar tareas desde la prevención y la promoción de la salud. Para poder continuar trabajando juntas, solicitamos la programación de guardias los días jueves, nos reunimos por fuera del horario de trabajo en muchas ocasiones para programar nuestras próximas visitas. Es en estos casos puntuales donde me cuestiono qué implica trabajar en equipo y cuáles son las posibilidades reales de llevar a cabo esta modalidad de trabajo que tanto se promueve pero que al momento de hacerse efectiva los obstáculos son moneda corriente.

Sostengo que se trata de un trabajo “artesanal”, hecho a medida para cada caso, y que en esta experiencia puntual, el hecho de habernos podido encontrar dos personas de un mismo servicio con una intención similar para abordar un caso, resultó una experiencia de sumo aprendizaje y gratificación personal y profesional. A diario reconfirmo que la complejidad del “nivel más bajo de complejidad” –primer nivel de atención- es la más alta, que trabajar sola tiene poco sentido, ya que nos enriquecemos con la mirada, el sostén y acompañamiento del otro. Rescatar también la importancia de conocer y contextualizar a las familias con quienes trabajamos, que se trata muchas veces de prueba y error, de lo que nos va funcionando, y sobre todo del vínculo que vamos creando con ellxs para pensar cómo seguir.

Papel, lápiz y yogur: estrategias en curso

El yogurt se convirtió en un ritual, lxs niñxs nos esperan los días jueves con sus vasos, lo que convierte (en cierta medida) menos traumática la toma de las pastillas. Lo entendemos como un pequeño aporte que modifica el campo, que son niñxs que se encuentran atravesando una situación dolorosa, y que la pastilla diaria puede tornarse un malestar más.

Incorporamos también como estrategia para acercarnos a lxs niñxs llevar papel y lápices para dibujar durante el tiempo que estamos en su casa, de este modo lo central no es la toma de la medicación, sino más bien el encuentro con ellxs. Logramos de alguna manera que se expresen, mientras dibujan nos cuentan de su día, del jardín y lo que comieron, entre muchas otras cosas. Apostamos a un vínculo, con lxs niñxs y con las adultas, a sostener en esos pocos minutos semanales a personas que se encuentra atravesando múltiples dificultades.

Acercarnos desde lo humano y profesional a las adultas de la familia se intenta cada encuentro. Empezar la conversación con un “¿cómo estás?”, abre un campo inmenso de posibilidades, escuchar lo que tienen para decir e intentar comprenderlas es nuestro desafío.

Se trata de movimientos que fueron teniendo lugar y modificaron esa primera impresión angustiante y tensa. No volvimos a presenciar una escena como la del primer día, a lxs niñxs lxs encontramos jugando en el patio cada vez que fuimos.

Si bien este escrito tiene por finalidad compartir una experiencia puntual de intervención y los aprendizajes aparejados a la misma, es importante mencionar que el campo cambia contantemente, la vida de estas familias se modificó en el transcurso del tratamiento de quimioprofilaxis, lo que dio lugar a repensar próximas estrategias y desafíos.

Pensar en nuevos campos de intervención desde la psicología comunitaria, en revalorizar la visita domiciliaria como estrategia para futuras intervenciones y apostar, constantemente al trabajo con otrxs, en equipo, entendiendo que la complejidad de la realidad en la que trabajamos puede -y debe- ser pensada y abordada en conjunto.

Bibliografía:

-Motta, R. (2001). Desempeño en equipos de salud. Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Organización Panamericana de la Salud. (pp. 63-69). Brasil: FVG.

-Imagen 1: Fotografía de Dip Carluccio, N. (2014). Tomada en V° Floresta (Salta) en una visita domiciliaria con personal del Centro de Salud.

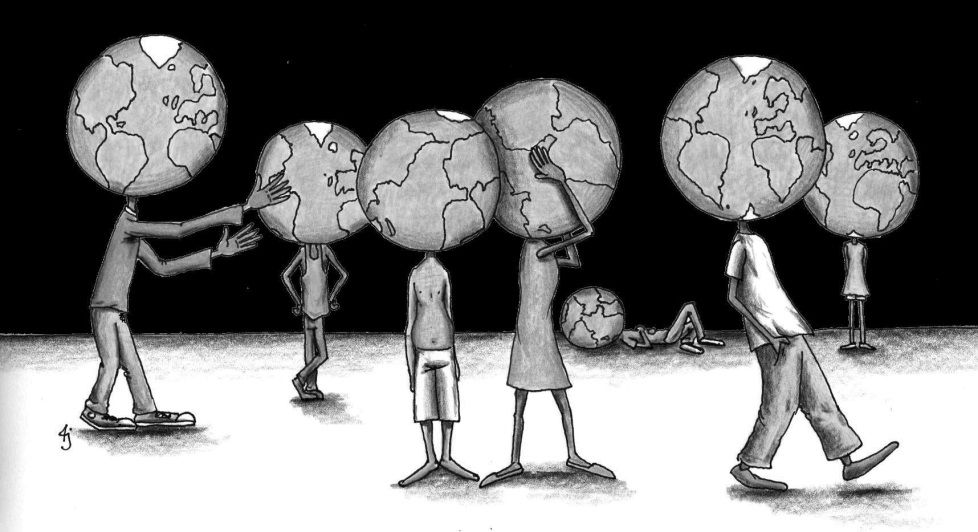

-Imagen 2: Dibujo de Mc Cormack, A. (2016). Disponible en: https://www.facebook.com/Lalunayelperro/photos/a.261439123993818.1073741826.261434593994271/654833431321050/?type=3&theater

-Imagen 3: Fotografía de Dip Carluccio, N. (2015). Tomada en V° Floresta (Salta) en una visita domiciliaria a la familia que se encontraba realizando el tratamiento de TBC (dibujo de lxs niñxs sobre nosotras).

![endif]--![endif]--![endif]--

Comentarios